十勝の広い空と、澄んだ風。畑の向こうに見える牧場の風景は、どこか懐かしく、穏やかな時間が流れています。そんな十勝で長く受け継がれてきたのが「豚」との暮らし。

おいしい豚肉の背景には、気候や土壌といった自然の恵み、そして開拓時代から脈々と続く“人と動物のつながり”があります。今、改めてその歴史をたどり、十勝という地域の魅力を深掘りしてみましょう。

十勝の畜産のはじまりは、明治時代にまでさかのぼります。静岡県から入植した「晩成社(ばんせいしゃ)」の人々が、まだ荒野だった十勝平野を開拓しました。彼らは、農業だけでなく「畜産」を取り入れた自給自足の共同体を目指していたのです。

晩成社が持ち込んだ家畜のなかには、牛・馬・羊、そして豚が含まれていました。このとき芽生えた“人と動物が共に暮らす文化”こそが、のちの十勝の畜産業、そして豚肉文化の原点といわれています。

晩成社を率いた依田勉三(よだ べんぞう)は、開拓と共生の精神を重んじた人物です。彼の掲げた理想は、「自然と調和しながら生きること」。その理念が、今もなお十勝の農畜産業の根底に息づいています。

依田たちが挑んだ厳しい自然との共生は、後の世代に“粘り強く、誠実に働く姿勢”を残しました。今も十勝の養豚農家の多くが、彼らの精神を受け継いでいるといわれています。

十勝は、北海道の中でも特に寒暖差が大きく、空気が乾燥しています。この気候が豚の健康を守り、肉質に上品な甘みをもたらしているのです。

また、十勝平野は日本有数の穀倉地帯。小麦、じゃがいも、とうもろこし、豆類など、豚の飼料になる作物がすべて地元で揃います。“地域の恵みを食べて育つ豚”――それが、十勝の豚肉のおいしさの秘密です。

帯広といえば「豚丼(ぶたどん)」。香ばしい豚肉と甘辛いタレの香りは、十勝の街を代表する香りともいえます。

豚丼の始まりは昭和初期。農家の人々が、自分たちで育てた豚を炭火で焼いて食べたことがきっかけでした。以来、十勝では“日常の味”として愛され続け、今や全国に知られるご当地グルメに。

おいしい豚肉があるからこそ、この料理が生まれ、続いてきた――。まさに十勝の養豚業が、地域の食文化を支えているのです。

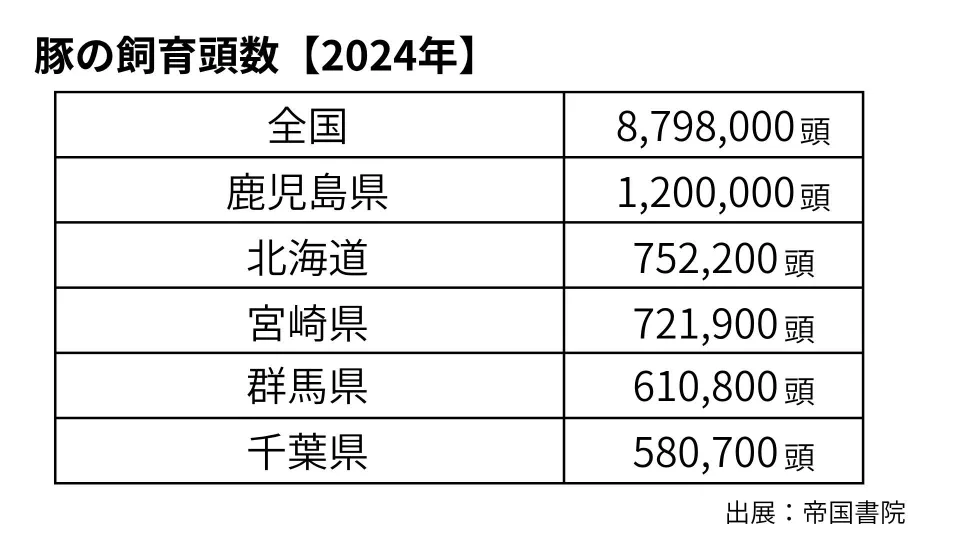

北海道は、牛乳やチーズなどの乳製品で知られていますが、豚肉の生産量でも全国トップクラスです。帝国書院の資料によると、北海道の豚飼育頭数は全国第2位。なかでも十勝地方は、道内の主要な生産地のひとつです。

十勝では、中小規模の家族経営から企業型農場まで、さまざまな形で養豚が営まれています。下の図は、令和3年「十勝畜産統計」に掲載された市町村別の飼育頭数です。

中札内・芽室町・清水町などを中心に、多くの養豚場が分布していることがわかります。出荷された豚肉は、帯広市内の精肉店や飲食店に届けられ、加工品やブランド豚として今や地域ブランドを支える存在となりました。

十勝では、独自のブランド豚も数多く生まれています。

これらのブランドは、単なる「豚肉」ではなく、十勝の生産者たちの誇りと努力の結晶です。

十勝のおいしい豚肉の裏にあるのは、長い歴史と、地域に根づいた努力。晩成社の開拓精神を受け継ぎ、自然と共に生きる人々が、今もその味を支えています。

養豚場で働くということは、“命を預かる責任”と“食を支える誇り”を持つということ。一見地味な仕事に見えるかもしれませんが、その一歩一歩が、誰かの食卓につながっています。

十勝の風景の中で、豚と共に生きる。そんな仕事を、あなたも見つけてみませんか?