保育士は、未就学児を預かり保育をするお仕事。共働きが当たり前になっている現代ではとても重要なお仕事です。しかしながら、「保育士は大変な割に年収が低い」というイメージを持っている方が多くいらっしゃるのも事実です。国もそうした声を受け止め、その処遇は少しずつですが、年々改善されています。昨年11月、保育士の人件費を過去最大規模で引き上げる計画が、こども家庭庁から発表されたのはご存じでしょうか。

三原じゅん子こども政策担当大臣は昨年11月22日、2024年度の保育士等の人件費を前年度から10.7%引き上げると発表しました。1割強ということで、この数字は現制度で過去最大となっています。保育士の処遇の抜本的改善を目指す、政府の姿勢がうかがえます。

こうした大幅な引き上げの背景には、子育て環境を整えようとするねらいがあります。三原大臣は保育施設を視察した際に「保育士はもとより、利用する保護者からも処遇改善が必要だとの意見をいただいた」と話しており、「子どもに最も身近な保育士の抜本的な処遇改善が、保育の質の向上につながる」としています。

また、政府は昨年11月29日、補正予算案を決定しました。この補正予算に、保育士等の人件費引き上げのための1,150億円が計上されています。こども家庭庁の補正予算は全体で4,335億円であり、このうち、人件費の引き上げは全体の約27%と、最大の項目となっております。

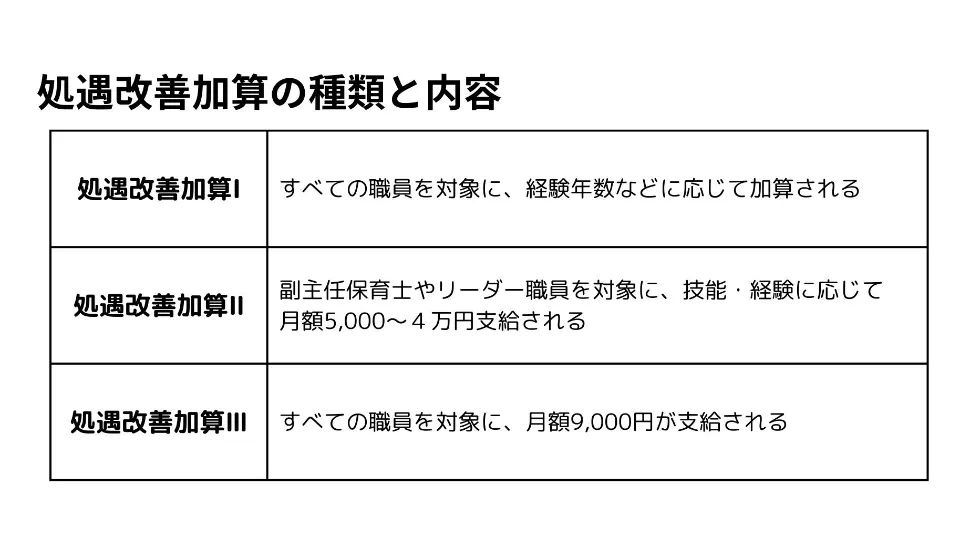

今回発表された処遇改善は、基本的な人件費に関するものですが、一方で、これまでに「処遇改善等加算」として3つの制度が導入されており、要件を満たした「認可保育所」に支給され、一般的には職員には手当として還元されてきていました。

ベテランや責任者を中心に、保育士全員の賃金の底上げが目指されていることがわかります。こども家庭庁によると、処遇改善等加算や人件費引き上げの効果により、2024年度の保育士の収入は、処遇改善が始まる前の2012年度と比較して、3割以上も増加するとされています。

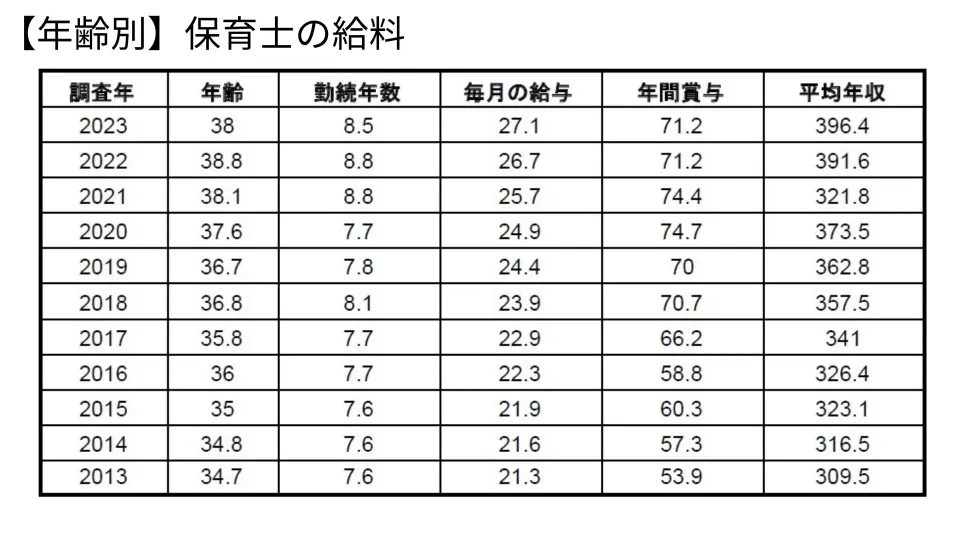

こうした政府の主導もあり、2013年度以降、処遇改善の効果などで保育士の月収は着実に増加しています。2014年の平均月収が21.6万円であったのに対し、2023年には27.1万円となり、約6万円増加しています。政府は、深刻な人手不足の解消や保育環境の向上をはかるため、保育士の処遇改善に取り組んでいますが、実際の給与にどの程度反映されるかについては、引き続き注目していかなければなりませんね。また、2025年からは改正子ども・子育て支援法により、「保育所ごとに保育士のモデル賃金を公表する」よう義務づけられる予定です。このような取り組みが進むことで、保育士の処遇改善が今後さらに期待できそうですね。

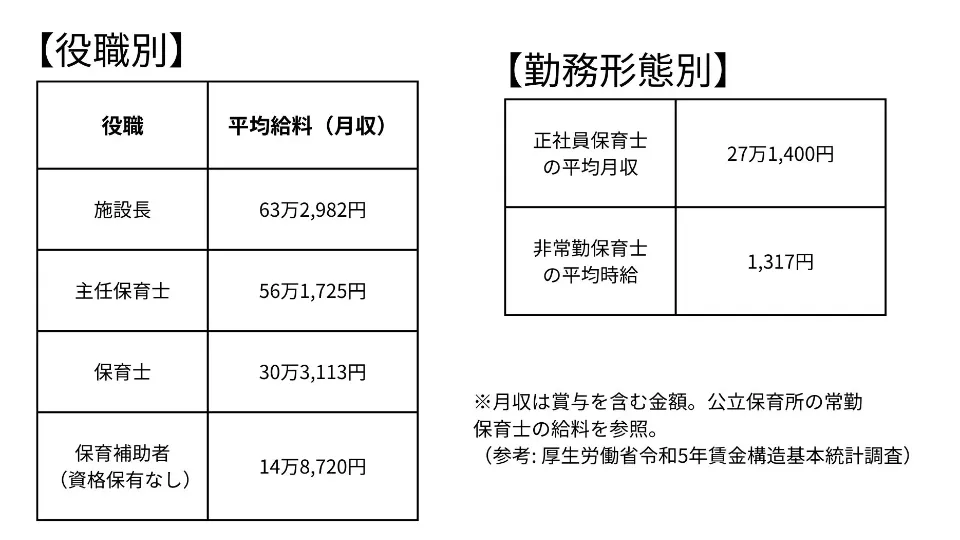

では、実際に保育士の給料はおいくらほどなのでしょうか。厚生労働省の令和4年の調査によると、保育士の平均給料月額は約27万1,400円という結果でした。一般的に給料の手取り金額は、額面の75〜85%程度といわれているので、保育士の手取り金額の平均は、21万円ほどと考えられるでしょう。それでは、ここからは保育士さんの給料について、様々な視点からみていきましょう。(参考:厚生労働省令和5年賃金構造基本統計調査)

一般的に、保育士の給料は経験年数を重ねるほど高くなる傾向があるのですが、とくに40〜50代の金額が高いことがわかります。40〜50代は、保育士としての経験を積み、主任や園長などの役職に就いている場合が多く、平均月収に加えて年間賞与や特別給与も高い傾向があるため、給料が上がることがうかがえます。

保育士の給料は、役職に就いているかどうかによっても大きく変わってきます。施設長や主任保育士など役職に就いている保育士の方が、当然、給料が高くなります。一方、保育士の資格を持たない保育補助者は、15万円を下回ってしまいます。資格の有無によっても給料が大きく異なるんですね。

保育士の給料を正社員、非常勤の勤務形態別に比較すると、正社員保育士の平均年収は266,800円、非常勤の保育士は平均時給で1,282円となりました。非常勤の場合には、勤務時間によって毎月受け取る額が大きく変わるので、フレキシブルな働き方ができますが、勤務時間や勤務日数が多くても、正社員保育士と比べると平均月収は少なくなってしまう傾向にあります。

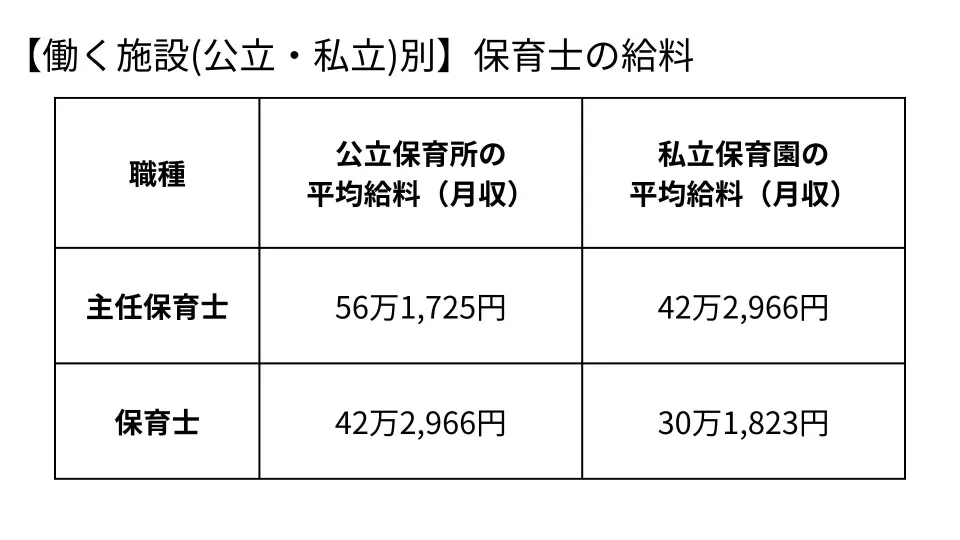

保育士の給料は、公立か私立かによっても変わります。一般的に、私立保育所よりも公立保育所の方が、平均給料が高いです。というのも、公立保育所に勤務する保育士は「公務員」の立場となるためです。こうした公立と私立の施設による給料の差は最初のうちはあまりありませんが、役職が上がるほど大きくなる場合が多いです。

保育士の平均年収は10年間で80万円以上上昇しており、給与・年収は上昇傾向にあるといえます。今後も必ずしも上がるとはいい切れませんが、国や自治体は保育士のさらなる処遇改善を進めており、保育士は給与面でも将来性のある仕事と考えられます。

以下は保育士の年収の推移です。

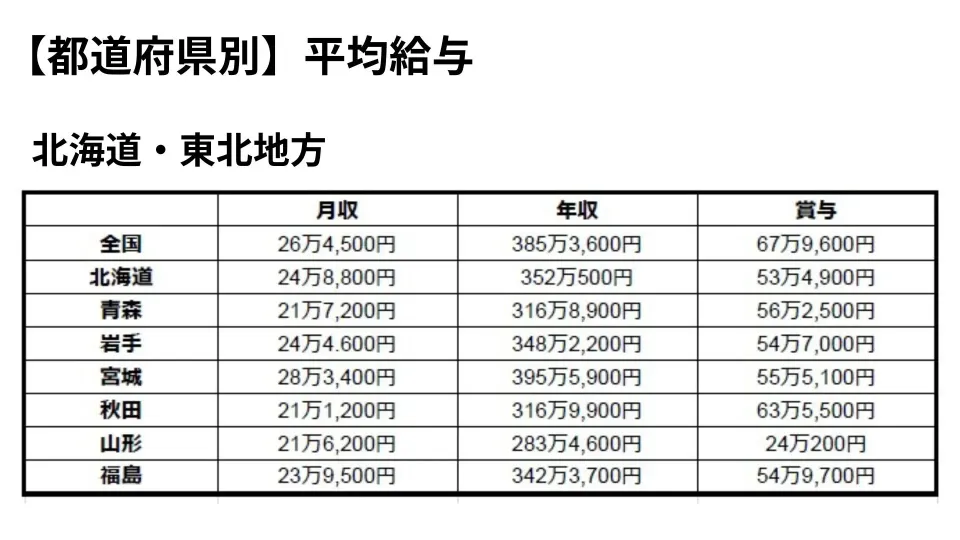

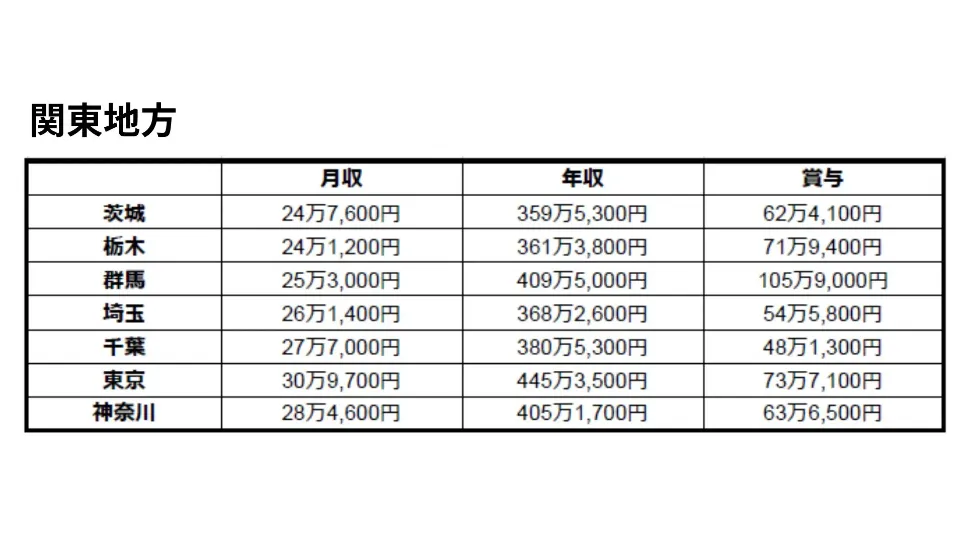

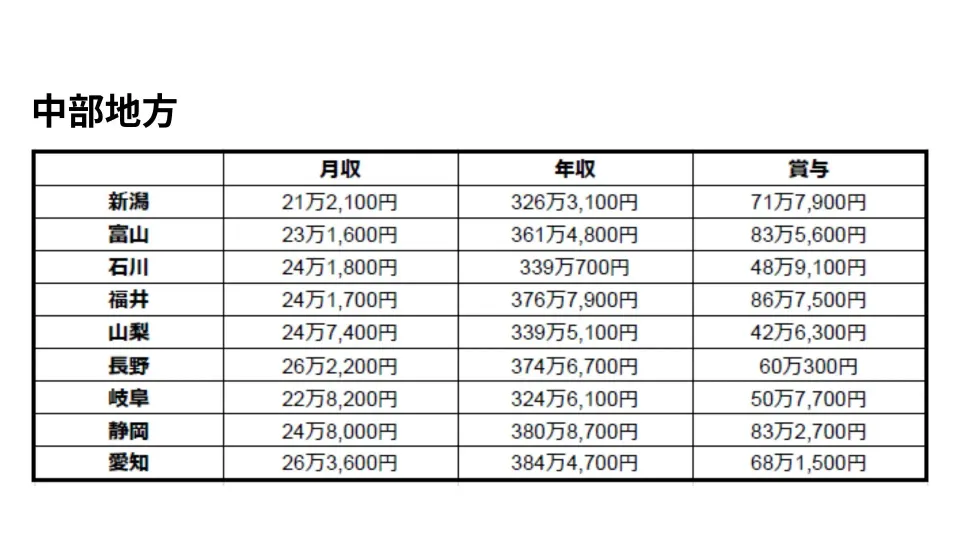

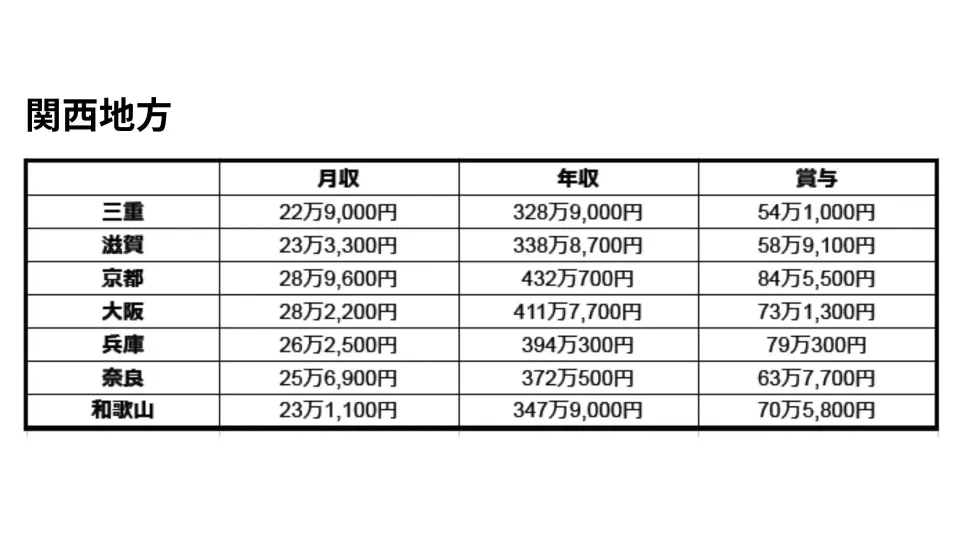

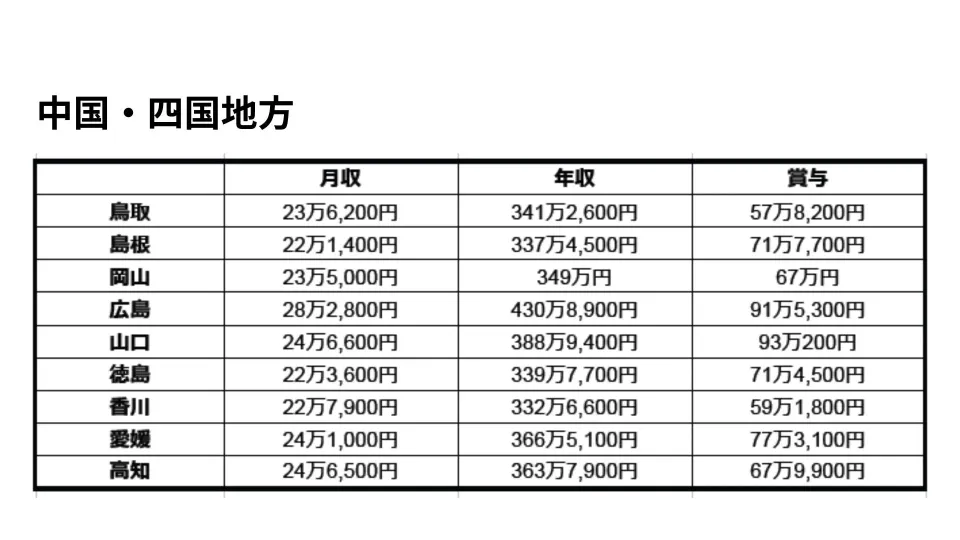

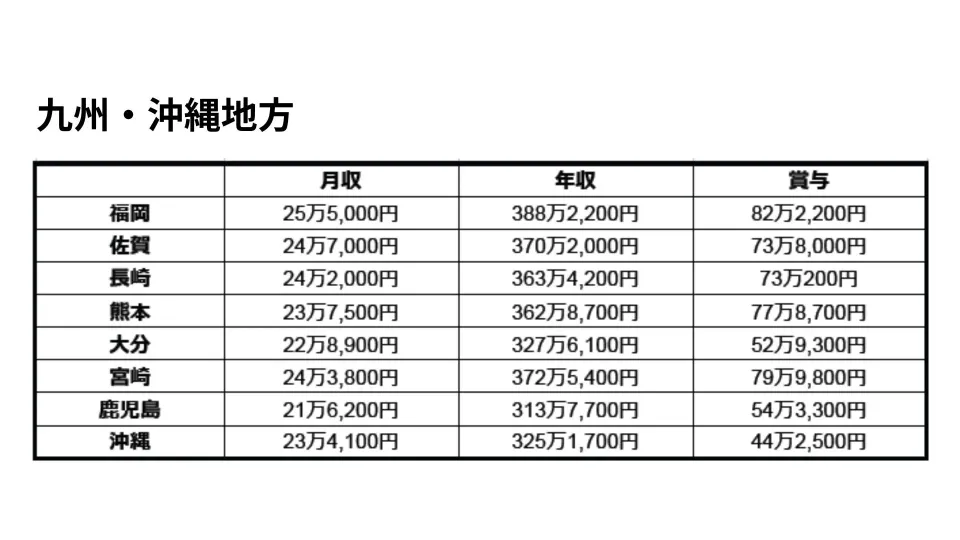

それでは、今度は都道府県別で、保育士の平均給与を見ていきましょう。全部見るのは多すぎるよ、という人のためにランキングでもご紹介いたします。まずは、全都道府県の平均給与です。

一般的に、東京都や神奈川県、千葉県、大阪府などの大都市圏の方が、保育士の平均年収は高い傾向にあることがわかります。大都市圏の平均年収は400万円前後と高く、とくに東京都は、約445万円と、全国でもトップクラスの金額です。一方、人口の少ない地方の場合、保育士の平均年収は300万円台とやや低い傾向となってしまいます。ではここから、月収・年収・ボーナスごとに都道府県別のランキングを見ていきましょう。

月収が最も高かったのは、やはり、東京都の30万9,700円です。全国平均よりも約4.5万円高く、最も低かった秋田県を約10万円も上回っています。東京都は保育施設数、従事者数が最も多いことや、物価が高いことなどから、賃金が高く設定されていると考えられます。2位の滋賀県は少し意外な結果ですね。

年収1位は、月収と同じく東京都でした。上位には、首都圏のほか、地方の大都市とその近郊地域がランクインしており、人口が多く保育ニーズが高い地域はやはり年収でもその高さがうかがえます。

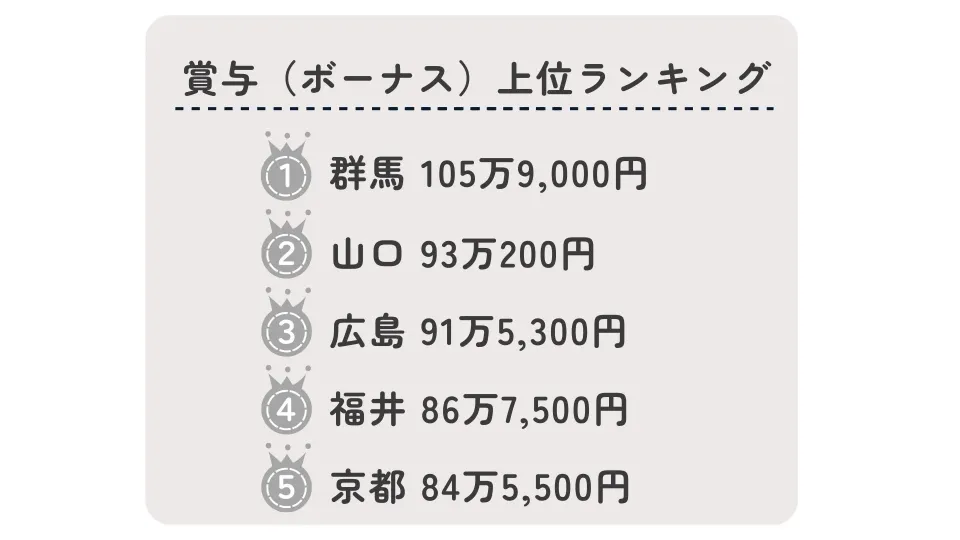

賞与が最も高かったのは群馬県の105万9,000円でした。同県は月収では16位に位置しているものの、賞与の高さから年収では5位にランクインしています。一方、月収と年収で首位だった東京都は、賞与ランキングではなんと14位になってしまっています。つまり、月収が高くなくても、賞与によって年収が高い職場や地域があるということです。求人を見る際は、賞与がいくら支給されるのかも要チェックですね。

政府や自治体が推し進める待遇改善も保育士の給与アップに大幅に貢献していますが、それとは別に、保育士の皆様方が個々人の頑張りによって給与を上げることも、もちろん十分に可能です。最後に、保育士さん方が、年収アップのためにできることを2つ、ご紹介いたします。

まず一つは、「現在の職場で役職につく」方法です。保育士の場合、リーダーや主任、施設長などの役職に就くことで、給与に役職手当がつきます。しかし、これらの役職のポストは限られており、就任するのにも時間がかかってしまいます。主任や施設長は、保育士としての経験が数十年必要になる場合も少なくありません。

ところが、2017年度から始まった「保育士処遇改善等加算Ⅱ」では「副主任」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」という3つの役職が新設され、3年以上の経験がある保育士で、一定の条件を満たしたうえで役職についた者には、月額10,000円が上乗せされるようになりました。

さらに、7年以上の経験があり、一定の条件を満たしたうえで役職についた中堅保育士には月額40,000円の手当が上乗せされています。その分の年収アップも目指せるようになるわけです。この制度は、保育士として3年以上の経験があれば、正社員のみならず派遣社員や契約社員、アルバイト、パートなどにも適用されちゃうんです。

もう一つの方法は、思い切って「給与や待遇のよい職場に転職する」ことです。保育士としてのキャリアを積むのに精一杯で、役職に就くのは大分先のことだろうと思っている方や、今の職場で役職についてもさほど給与は上がらないのではないか、という不安を抱えている方もいらっしゃいますよね。そのような場合には、給与や待遇のよい職場への転職をすることもひとつの手です。転職の際には、求人サイトで探すほか、転職サービスを利用することもできます。転職はその先の人生を左右することにもなるので、メリット・デメリットを考え、しっかりとリサーチをしたうえで決断しましょう。

今回は、保育士の給与事情について、政府の取り組みによるこの先の見通しを踏まえてご紹介いたしました。どうしても大変な割に給与の少ないイメージのある保育士ですが、未就学児の保育に携わるという点で、この先の日本を支える大事なお仕事です。政府も保育士の待遇改善を課題として捉え、少しでも良くするための政策に取り組んでいる最中ですので、我が国の保育の未来が、少しでも明るくなっていくことに期待したいですね。