異業種から畜産の世界へ飛び込み、経営者として新たな一歩を踏み出した竹中さん。初めは迷いもある中、「挑戦するなら今しかない」と決断しました。 命を預かる責任の重さに直面しながらも、牛にとって快適な環境づくり、社員が安心して働ける仕組みづくりに取り組む日々。そんな竹中さんが描く、牧場の未来とは。

竹中良典さん

1983年生まれ、北海道新得町出身。帯広で育ち、高校卒業後JR北海道に入社。運転士として19年間勤務したのち、2020年にいとこの誘いをきっかけに牧場経営へ。趣味はゴルフと子どもと遊ぶこと。休日は公園で子どもと過ごす時間を大切にしている。

高校卒業後にJR北海道へ入社し、19年間運転士として勤務していた竹中さん。畜産の道へ進むことになったきっかけは、いとこであり前代表からの誘いでした。

「牧場といえば匂いや汚れが気になるイメージがあって。誘いを受けたときは、正直なところ気が進まなかったんです。でも、起業に興味はありました。サラリーマンとしてこの先ずっと仕事を続けるより夢があると思うようになりました。

そして、2020年のコロナ禍に牧場の仕事をスタートしました。当時は東京五輪を控えて牛肉の需要も高まっていて、事業としての可能性を感じて始めたんです。でも、実際に飛び込んでみると、命を預かる責任の重さや経営の難しさを痛感しました。だからこそ、もっと良い牛をつくって肥育農家さんに提供したい。その思いが原動力になっています」

「特に手のかかる牛がぐんぐん成長してくれるのが嬉しいですね。毎月の体重測定や、夜の見回りで『大きくなったなあ』と牛舎でひとり、達成感を味わうこともあります」

一方で、大変さも常につきまといます。少しの見落としや油断が牛の健康を損ね、成長の遅れにつながってしまうのです。

「相手は命あるもの。ちょっとした気の緩みが取り返しのつかない結果になることもあります。だからこそ、責任感を持って向き合う必要があるんです」

実際、牛の健康を最優先に考えている有限会社コスモスの牛舎は一般にイメージされるような嫌な匂いがありません。徹底した衛生管理の成果です。

牛舎の床にはおが粉やリサイクルしたおが粉を敷いています。おが粉とは、木材を製材するときに出る細かな木くずのこと。通気性が良く空気を多く含むため、家畜の寝床として最適です。

このおが粉をこまめに入れ替えることで、匂いのない清潔な環境を保ち、牛にとっても快適な牛舎を実現しています。

さらに、牛舎の天井を高く設計し、自然な空気の流れを生む構造にするなど、換気にも徹底的に配慮。これにより、牛たちがウイルスに感染しにくい環境を整えています。

加えて、スタッフの消毒や衣類の交換といった衛生管理もマニュアル化し、日常的に徹底しています。

日々の積み重ねが牛の命と未来を左右する。それが牧場経営の厳しさであり、やりがいの本質と言えます。

牧場の仕事は決して楽ではありません。だからこそ、働く社員にとって「休養」と「評価」を大切にしているといいます。

「公休はもちろん、夏休みや正月休み、3連休や4連休もきちんと取ってもらいます。牧場は休みが取りにくいと思われがちですが、休んだ方が生産性は上がると考えています。将来的には完全週休2日を目指したいですね」

給与面でも頑張りがきちんと反映される仕組みを整備しています。分娩対応や早朝出荷など、残業代に加えて特別な業務には手当が支給される仕組みです。

また、失敗したときに「個人を責める」のではなく「仕組みを見直す」文化も特徴です。

「人を憎まず、仕組みを憎め。そう考えて、再発防止の仕組みづくりを大事にしています」

社員一人ひとりの努力が正当に評価され、安心して成長できる環境が整えられています。

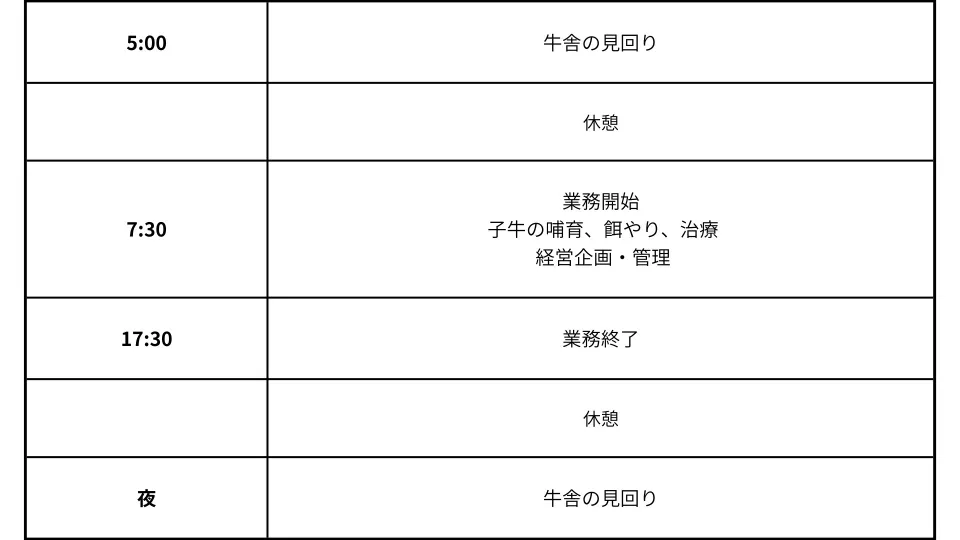

竹中さんの一日は、早朝5時の見回りから始まります。その後、7時半から全員での作業がスタート。子牛の哺育、餌やり、治療などを行い、週2回は子牛市場へ、月1回は出荷業務を担当します。夕方5時半に作業を終えたあとは、家族と過ごし、夜に再び見回りをして一日を締めくくります。

1日の流れ(例)

「社員には幅広く業務を任せています。単なる作業者ではなく、他の会社でも通用するように、人として成長してほしい。挨拶やコミュニケーション、社会の仕組みを学ぶ場でもあってほしいと考えています」

地域とのつながりも大切にしており、祭りへの出店や学校給食への肉の提供など、地域に還元する活動にも積極的です。

「『コスモスで働いているのが誇りだ』と社員に思ってもらえる会社でありたいですね」

「一次産業は人の技術や経験に頼る部分が大きいですが、誰がやっても同じ成果が出せる仕組みをつくりたいんです。例えば子どもの急病で誰かが休んでも、他の人が代わりに同じ水準で作業できる体制が重要です。センサーなどの設備やツールも導入しながら、生産性を保てる牧場を目指します」

さらに、人員を増やし、組織図や命令系統を整備することで、持続可能な牧場経営を実現していく考えです。

「評価制度も現在、達成基準などを明確にしていますが、もっと細かく成果を評価できるような制度に変えていく予定です。社員が安心して働けて、地域からも必要とされる牧場に。そんな未来を形にしていきたいですね」

挑戦と改善を重ねるその姿勢こそが、牧場の未来を力強く切り拓いていきます。